2015年10月15日

県防災訓練あれこれ(3)

県防災訓練あれこれ(3)

県防災訓練には、長野難聴と長要連がともに、組織として参加している。

私たち難聴者は、長要連の方々に通訳をしていただきながら参加しているわけだが、

これは、私たちが「派遣通訳」を申請して来てもらっているわけではない。

長要連が県防災訓練を、組織として参加団体に名を連ね

自発的に研修の場ともとらえているということである。

、

訓練に参加しながら、

難聴者と通訳者が全く対等な立場で交流をする。

日頃の通訳派遣の場合と異なり、

難聴者と通訳者が和気あいあいと談笑している場面も見られた。

考えてみれば、こういう機会は(県の段階では)ほかにはないわけで、

その意義は大きいと思います。

私は年齢的に、今回が最後の参加。

災害避難困難者としての存在を県に訴える機会として

参加して有意義であった。

それと同時に、もう一つ、

ふだんは話の出来ない通訳の方々と、秋晴の空のもと、

千曲川の広大な河川敷で、

たわいない話だが、

ちょっとした話もできて、

よい思い出になった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県防災訓練には、長野難聴と長要連がともに、組織として参加している。

私たち難聴者は、長要連の方々に通訳をしていただきながら参加しているわけだが、

これは、私たちが「派遣通訳」を申請して来てもらっているわけではない。

長要連が県防災訓練を、組織として参加団体に名を連ね

自発的に研修の場ともとらえているということである。

、

訓練に参加しながら、

難聴者と通訳者が全く対等な立場で交流をする。

日頃の通訳派遣の場合と異なり、

難聴者と通訳者が和気あいあいと談笑している場面も見られた。

考えてみれば、こういう機会は(県の段階では)ほかにはないわけで、

その意義は大きいと思います。

私は年齢的に、今回が最後の参加。

災害避難困難者としての存在を県に訴える機会として

参加して有意義であった。

それと同時に、もう一つ、

ふだんは話の出来ない通訳の方々と、秋晴の空のもと、

千曲川の広大な河川敷で、

たわいない話だが、

ちょっとした話もできて、

よい思い出になった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2015年10月09日

県防災訓練あれこれ(2)

しなの鉄道・戸倉駅での誘導訓練

私の乗車していた電車が戸倉駅に到着したのは8時45分ごろ。

私は電車の中でビブスをつけて、

そのままホームに降りて、跨線橋を渡り、

改札口まで歩いていった。

何事も起こらなかった。

それもそのはず、

まだ、訓練に入っていなかった。

集合時刻10分前に到着したからだ。

改札を出ると、長野難聴の事務局長、

長要連の会長さん、

それに、県聴障協の理事長さんが迎えてくれた。

聴障協の理事長さんが、ビブス姿の私を見て、

「立派ですねえ」

と褒めてくださった。

(手話は読み取れた)

いや、私を褒めたのではなく、

ビブス姿が立派!

ということ。

誘導訓練は、9時15分から。

誘導員につれられて、ぞろぞろと2・3番ホームに移動し、

次の電車の到着を待った。

大地震が起きたので、電車を戸倉駅でストップさせ、

そこで、障害者や避難困難者を、

安全に誘導していく・・・

という想定である。

その想定にしては、

スタッフや誘導員はのんびりしたもので、

到着した電車内の人々に【訓練】を知らせるわけでもなく、

ただ、そこに集まっていた我々を、誘導したに過ぎない。

電車内で情報が得られない聴覚障害者に対して

どんな手段でつたえるのか・・・、といったことまでは、

つゆとも考えが及ばなかったようだ。

まあ、初めての訓練だから、

仕方なかったかもしれない。

スタッフの「やる気満々」の気持ちだけは伝わってきたので、

今回は、それで「よし」としよう。

戸倉駅前に設定された「避難所」で、ひとしきり反省会。

「実際の場合、避難困難者がホームに集まっているとは限らない。

そういうことを想定した訓練であるべきだ」

という反省も出された。

私も言いたいことはあったが

ごく短時間の反省会だったので、

聴覚障害者に対する配慮について、

発言の機会を失してしまった。

不満である。

長要連会長が、

(コミュニケーション障害に関する)メモ(注意点)

を用意してきていた。

そのメモが駅長(?)に渡されて、いくらか気持ちがおさまった。

要は、駅々にこうした訓練を広めながら、

訓練内容をさらに充実してものにしていくことであろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2015.10.9 (FRI)

「

2015年10月08日

県防災訓練あれこれ(1)

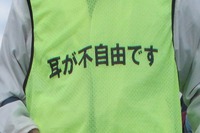

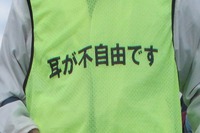

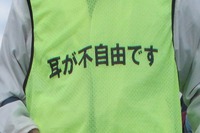

上掲のビブスは、県が作成したものではなく、

自治体(市町村)の作成になるものです。

ビブスではなく腕章を作成している自治体もあります。

・「耳が不自由です」

・「聞こえません」

と、自治体により表現が、微妙に違っています。

「聞こえません」のビブスは

松本市聴覚障害者社会参加支援協会(通称「支援協会」)が数年前に、

長野県下では、トップをきって作成。

そして、各地域に広がってきています。

「聞こえません」

という表現は、手話を第一言語としている聾者にとって、

簡潔で

大変わかりやすい。

一方、日本語を第一言語とする難聴者にとっては

なんとなく違和感があり、

「耳が不自由」という表現の方がしっくりくる。

そんなことはどうでもいい、

という人もいます。

というわけで塩尻市では、(交渉して)

2種類作っていただき、

各自、チョイスできるようになっています。

2015.10.8 (THU)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(追記)

障害者の生活補装具として、車椅子や白杖を用いている者は、周りから見て、すぐにそれとわかるのだが、聴覚障害者は、たとえ補聴器をつけていても、周りの人に分からない。、要約筆記入門講座などで難聴者の生活体験をお話して、受講者からよく受ける質問は

「あなたが難聴者であることを(外部から)どうやって見分けるのですか」

「ああしてほしい、こうしてほしいと言われても、支援しようもない」。・・・お説、ごもっともです。

災害用のビブスはある。しかし、日常それを着けて生活していない。「耳マーク」のバッジをつけていても、小さくてわからないし、耳マークが世間に普及しているとは必ずしも言い難い。日常生活でもさりげなく身に着けることができて、しかもそれが周囲にわかる、というようなグッズは工夫できないものだろうか。、2017.10.5

関連記事

☆ イエローキャップ運動のことなど 2015.6.4記事

http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1725149.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2015年10月04日

県防災訓練に参加

県防災訓練に参加(1)

千曲市で行われた県防災訓練に参加してきました。

広丘発7時の電車で、篠ノ井線、しなの鉄道と乗り継いで

8時45分に戸倉駅に着きました。

メイン会場とは別に、戸倉駅で、大地震を想定した誘導訓練があり、

それに間に合うように出かけたわけです。

もし体調不安の場合は、戸倉駅の訓練だけで帰る予定だったのですが、

今日は体調がよく、メイン会場や福祉避難所の訓練にも参加することができました。

メイン会場では、

地震体験車や煙体験などをしてきました。

煙体験は、充満する煙で目の前が全く見えず、

非常に怖かった。

聴覚障害者が視覚による情報を遮断されると、

ものすごい不安になる。

この怖さは聴者には想像もつかないだろう。

ヘリコプターが ホバリングして救出訓練をやっていました。

(私も)万一、心臓発作の場合には、あれに乗っけてもらえば・・・(笑)

11時ごろ福祉避難所に阿部知事がやってきて、

私たちに向かって、丁寧な挨拶(声掛け)をしてくれました。

なかなかの心配りである。

メイン会場は広大で、一周するのにかなり時間がかかりました。

一昨年(諏訪市)は、自衛隊の車両がたくさんいましたが、

今年は、自衛隊が目立たなかった。

炊き出し訓練ブース.

ここで、おにぎりを確保しました。

12時には終了し、長野難聴の5名と長要連の面々が福祉避難所に集合しました。

今日の反省から、話は

「情報アクセスコミュニケーション条例」

に及び、

最後は長要連の山口(隊長?)の音頭で

がんばろう!!

シュプレッヒコールで締めました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県防災訓練に参加(2)

しなの鉄道・戸倉駅での誘導訓練

私の乗車していた電車が戸倉駅に到着したのは8時45分ごろ。

私は電車の中でビブスをつけて、

そのままホームに降りて、跨線橋を渡り、

改札口まで歩いていった。

何事も起こらなかった。

それもそのはず、

まだ、訓練に入っていなかった。

集合時刻10分前に到着したからだ。

改札を出ると、長野難聴の事務局長、

長要連の会長さん、

それに、県聴障協の理事長さんが迎えてくれた。

聴障協の理事長さんが、ビブス姿の私を見て、

「立派ですねえ」

と褒めてくださった。

(手話は読み取れた)

いや、私を褒めたのではなく、

ビブス姿が立派!

ということ。

誘導訓練は、9時15分から。

誘導員につれられて、ぞろぞろと2・3番ホームに移動し、

次の電車の到着を待った。

大地震が起きたので、電車を戸倉駅でストップさせ、

そこで、障害者や避難困難者を、

安全に誘導していく・・・

という想定である。

その想定にしては、

スタッフや誘導員はのんびりしたもので、

到着した電車内の人々に【訓練】を知らせるわけでもなく、

ただ、そこに集まっていた我々を、誘導したに過ぎない。

電車内で情報が得られない聴覚障害者に対して

どんな手段でつたえるのか・・・、といったことまでは、

つゆとも考えが及ばなかったようだ。

まあ、初めての訓練だから、

仕方なかったかもしれない。

スタッフの「やる気満々」の気持ちだけは伝わってきたので、

今回は、それで「よし」としよう。

戸倉駅前に設定された「避難所」で、ひとしきり反省会。

「実際の場合、避難困難者がホームに集まっているとは限らない。

そういうことを想定した訓練であるべきだ」

という反省も出された。

私も言いたいことはあったが

ごく短時間の反省会だったので、

聴覚障害者に対する配慮について、

発言の機会を失してしまった。

不満である。

長要連会長が、

(コミュニケーション障害に関する)メモ(注意点)

を用意してきていた。

そのメモが駅長(?)に渡されて、いくらか気持ちがおさまった。

要は、駅々にこうした訓練を広めながら、

訓練内容をさらに充実してものにしていくことであろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県防災訓練に参加(3)

県防災訓練には、長野難聴と長要連がともに、組織として参加している。

私たち難聴者は、長要連の方々に通訳をしていただきながら参加しているわけだが、

これは、私たちが「派遣通訳」を申請して来てもらっているわけではない。

長要連が県防災訓練の参加団体に、組織として名を連ね

自発的な研修の場ともとらえているということである。

、

訓練に参加しながら、

難聴者と通訳者が全く対等な立場で交流をする。

日頃の通訳派遣の場合と異なり、

難聴者と通訳者が和気あいあいと談笑している場面も見られた。

考えてみれば、こういう機会は(県の段階では)ほかにはないわけで、

その意義は大きいと思います。

私は年齢的に、今回が最後の参加。

災害避難困難者としての存在を県に訴える機会として

参加して有意義であった。

それと同時に、もう一つ、

ふだんは話の出来ない通訳の方々と、秋晴の空のもと、

千曲川の広大な河川敷で、

たわいない話だが、

ちょっとした話もできて、

よい思い出になった。

2015/10/4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追記 20.17.10.26

難聴者が県の防災訓練に参加する意義は三つあると思います。

1.難聴者の存在を、県に、直接伝えることができるチャンスである。

ことに、福祉避難所には、毎年毎年、県知事が必ず声かけに来る。チャンスである。

2.地震体験、煙体験等、Up-To-Dateな装置で体験できる。

3.難聴者の参加は、そのまま要約筆記者の「教材」として機能する。

「サイレンの音がすごい!」

と書いてくれた要約筆記者がいた。究極の要約筆記と言えよう。、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

、

「

千曲市で行われた県防災訓練に参加してきました。

広丘発7時の電車で、篠ノ井線、しなの鉄道と乗り継いで

8時45分に戸倉駅に着きました。

メイン会場とは別に、戸倉駅で、大地震を想定した誘導訓練があり、

それに間に合うように出かけたわけです。

もし体調不安の場合は、戸倉駅の訓練だけで帰る予定だったのですが、

今日は体調がよく、メイン会場や福祉避難所の訓練にも参加することができました。

メイン会場では、

地震体験車や煙体験などをしてきました。

煙体験は、充満する煙で目の前が全く見えず、

非常に怖かった。

聴覚障害者が視覚による情報を遮断されると、

ものすごい不安になる。

この怖さは聴者には想像もつかないだろう。

ヘリコプターが ホバリングして救出訓練をやっていました。

(私も)万一、心臓発作の場合には、あれに乗っけてもらえば・・・(笑)

11時ごろ福祉避難所に阿部知事がやってきて、

私たちに向かって、丁寧な挨拶(声掛け)をしてくれました。

なかなかの心配りである。

メイン会場は広大で、一周するのにかなり時間がかかりました。

一昨年(諏訪市)は、自衛隊の車両がたくさんいましたが、

今年は、自衛隊が目立たなかった。

炊き出し訓練ブース.

ここで、おにぎりを確保しました。

12時には終了し、長野難聴の5名と長要連の面々が福祉避難所に集合しました。

今日の反省から、話は

「情報アクセスコミュニケーション条例」

に及び、

最後は長要連の山口(隊長?)の音頭で

がんばろう!!

シュプレッヒコールで締めました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県防災訓練に参加(2)

しなの鉄道・戸倉駅での誘導訓練

私の乗車していた電車が戸倉駅に到着したのは8時45分ごろ。

私は電車の中でビブスをつけて、

そのままホームに降りて、跨線橋を渡り、

改札口まで歩いていった。

何事も起こらなかった。

それもそのはず、

まだ、訓練に入っていなかった。

集合時刻10分前に到着したからだ。

改札を出ると、長野難聴の事務局長、

長要連の会長さん、

それに、県聴障協の理事長さんが迎えてくれた。

聴障協の理事長さんが、ビブス姿の私を見て、

「立派ですねえ」

と褒めてくださった。

(手話は読み取れた)

いや、私を褒めたのではなく、

ビブス姿が立派!

ということ。

誘導訓練は、9時15分から。

誘導員につれられて、ぞろぞろと2・3番ホームに移動し、

次の電車の到着を待った。

大地震が起きたので、電車を戸倉駅でストップさせ、

そこで、障害者や避難困難者を、

安全に誘導していく・・・

という想定である。

その想定にしては、

スタッフや誘導員はのんびりしたもので、

到着した電車内の人々に【訓練】を知らせるわけでもなく、

ただ、そこに集まっていた我々を、誘導したに過ぎない。

電車内で情報が得られない聴覚障害者に対して

どんな手段でつたえるのか・・・、といったことまでは、

つゆとも考えが及ばなかったようだ。

まあ、初めての訓練だから、

仕方なかったかもしれない。

スタッフの「やる気満々」の気持ちだけは伝わってきたので、

今回は、それで「よし」としよう。

戸倉駅前に設定された「避難所」で、ひとしきり反省会。

「実際の場合、避難困難者がホームに集まっているとは限らない。

そういうことを想定した訓練であるべきだ」

という反省も出された。

私も言いたいことはあったが

ごく短時間の反省会だったので、

聴覚障害者に対する配慮について、

発言の機会を失してしまった。

不満である。

長要連会長が、

(コミュニケーション障害に関する)メモ(注意点)

を用意してきていた。

そのメモが駅長(?)に渡されて、いくらか気持ちがおさまった。

要は、駅々にこうした訓練を広めながら、

訓練内容をさらに充実してものにしていくことであろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県防災訓練に参加(3)

県防災訓練には、長野難聴と長要連がともに、組織として参加している。

私たち難聴者は、長要連の方々に通訳をしていただきながら参加しているわけだが、

これは、私たちが「派遣通訳」を申請して来てもらっているわけではない。

長要連が県防災訓練の参加団体に、組織として名を連ね

自発的な研修の場ともとらえているということである。

、

訓練に参加しながら、

難聴者と通訳者が全く対等な立場で交流をする。

日頃の通訳派遣の場合と異なり、

難聴者と通訳者が和気あいあいと談笑している場面も見られた。

考えてみれば、こういう機会は(県の段階では)ほかにはないわけで、

その意義は大きいと思います。

私は年齢的に、今回が最後の参加。

災害避難困難者としての存在を県に訴える機会として

参加して有意義であった。

それと同時に、もう一つ、

ふだんは話の出来ない通訳の方々と、秋晴の空のもと、

千曲川の広大な河川敷で、

たわいない話だが、

ちょっとした話もできて、

よい思い出になった。

2015/10/4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追記 20.17.10.26

難聴者が県の防災訓練に参加する意義は三つあると思います。

1.難聴者の存在を、県に、直接伝えることができるチャンスである。

ことに、福祉避難所には、毎年毎年、県知事が必ず声かけに来る。チャンスである。

2.地震体験、煙体験等、Up-To-Dateな装置で体験できる。

3.難聴者の参加は、そのまま要約筆記者の「教材」として機能する。

「サイレンの音がすごい!」

と書いてくれた要約筆記者がいた。究極の要約筆記と言えよう。、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

、

「